서울대 현대한국종합연구단은 8월 22일과 23일 양일간 “Korea as Symptom”을 주제로 국제학술대회를 개최했다. 대회 첫 세션은 파리 사회과학고등연구원(EHESS)의 발레리 줄레조(Valérie Gelézeau) 교수가 제안, 구성한 “Walking as Object-Method in Korean Studies” 패널로 문을 열었다. 줄레조 교수가 사회를 맡았고, 걷기라는 행위를 연구 방법이자 연구 대상으로 삼은 다섯 편의 발표가 차례로 이어졌다.

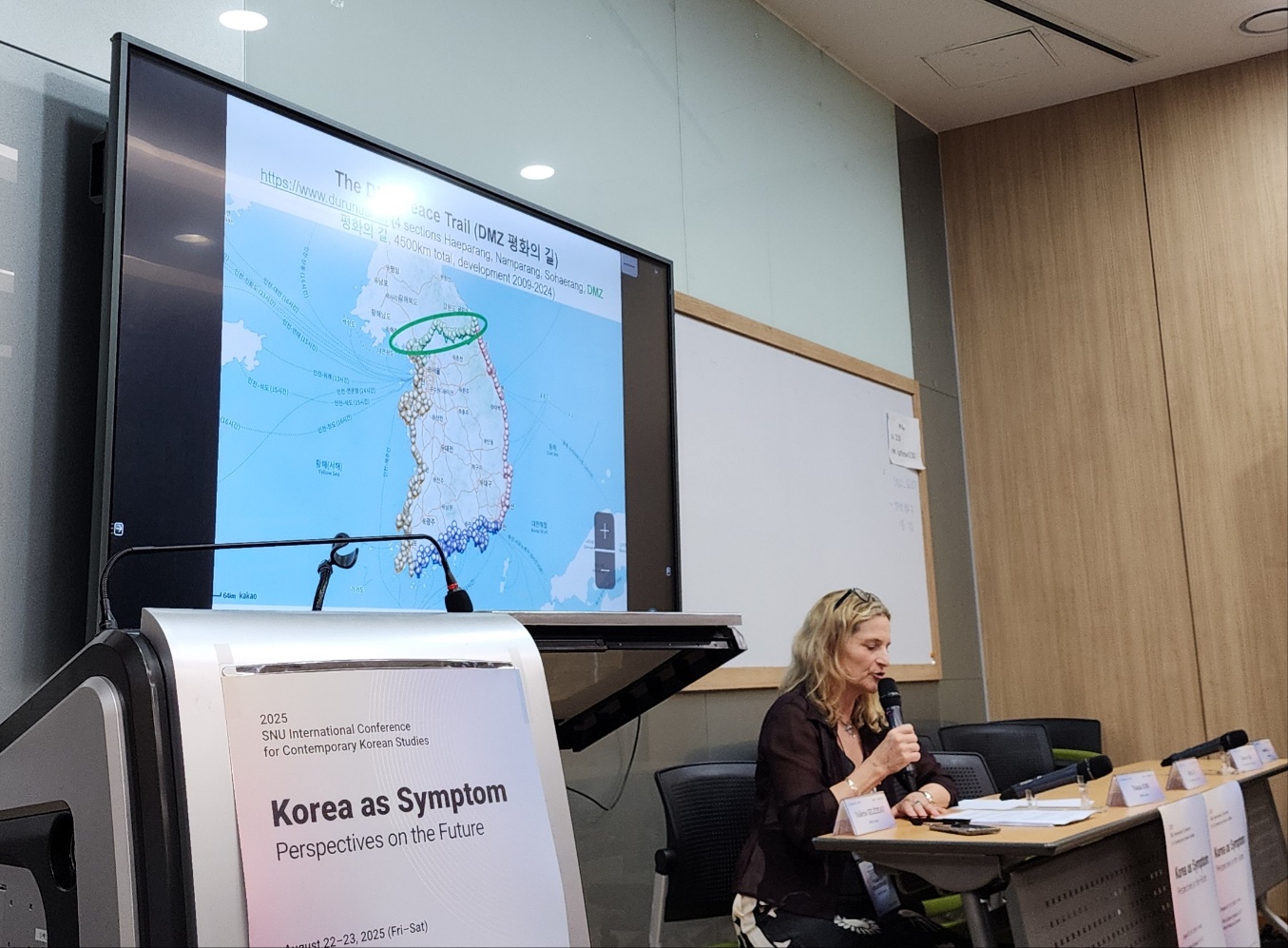

첫 번째 발표: “Walking along the DMZ Peace Trail as Object-Method to Reconsider Post-Traumatic Space in the South Korean Border Zone.” 줄레조 교수는 DMZ 평화의 길을 직접 걸으며 관찰한 경험을 토대로, 남북 경계 지역의 사회적·지리적 역학을 섬세하게 보여주었다. 그는 이산가족, 북한이탈주민, 디아스포라 공동체 등이 이 지역에 불연속적으로 얽혀 있다는 점을 강조하며, 걷기를 통해 이 공간의 단절성과 연속성을 동시에 사유하려는 시도를 제시했다.

두 번째 발표: “Walking Empowerment: Civil Society and the Making of Paths.” 사회과학고등연구원 손유나(박사과정)는 대전둘레산길과 계룡산둘레길을 중심으로 한국 시민사회가 만들어가는 ‘길’의 의미를 조명했다. 그녀는 걷기를 지식의 촉각적 체제(haptic regime of knowledge)로 파악하며, 이를 통해 걷기가 단지 이동의 수단이 아닌, 공동체적 행위로서 작동함을 보여주고자 했다.

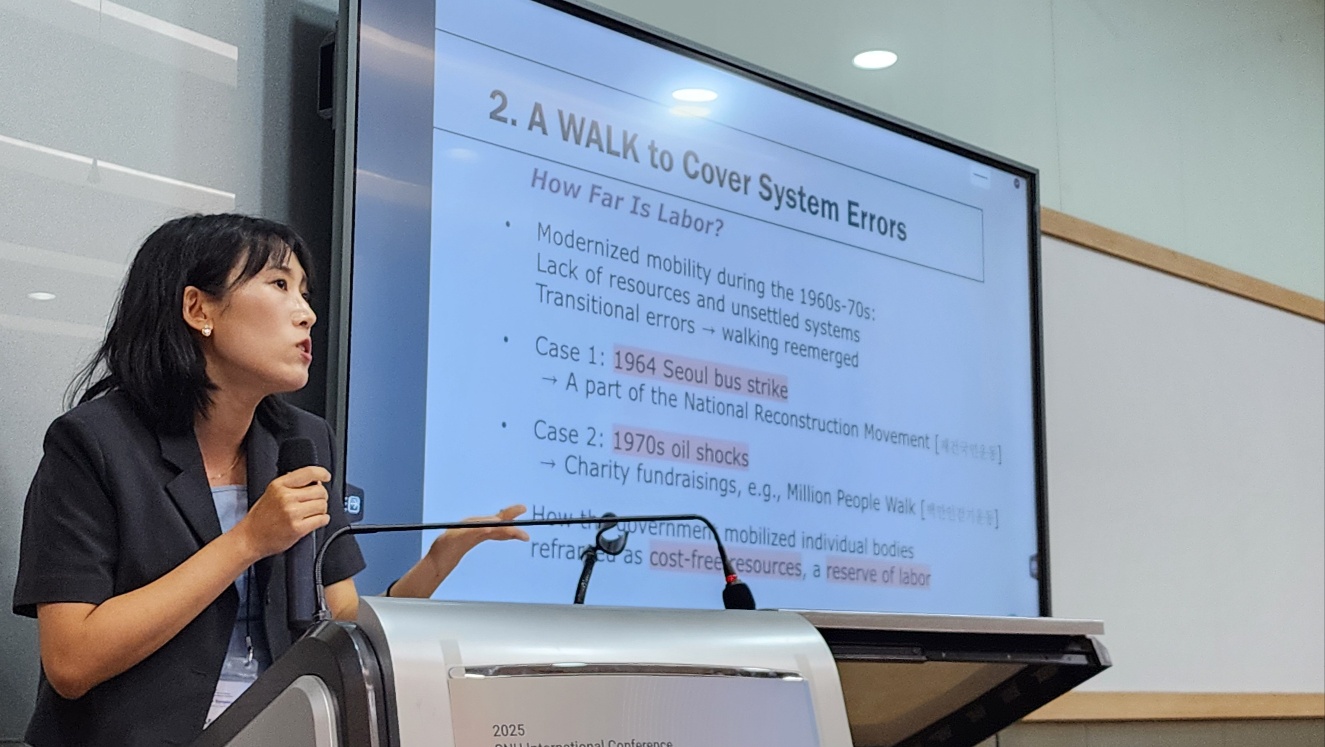

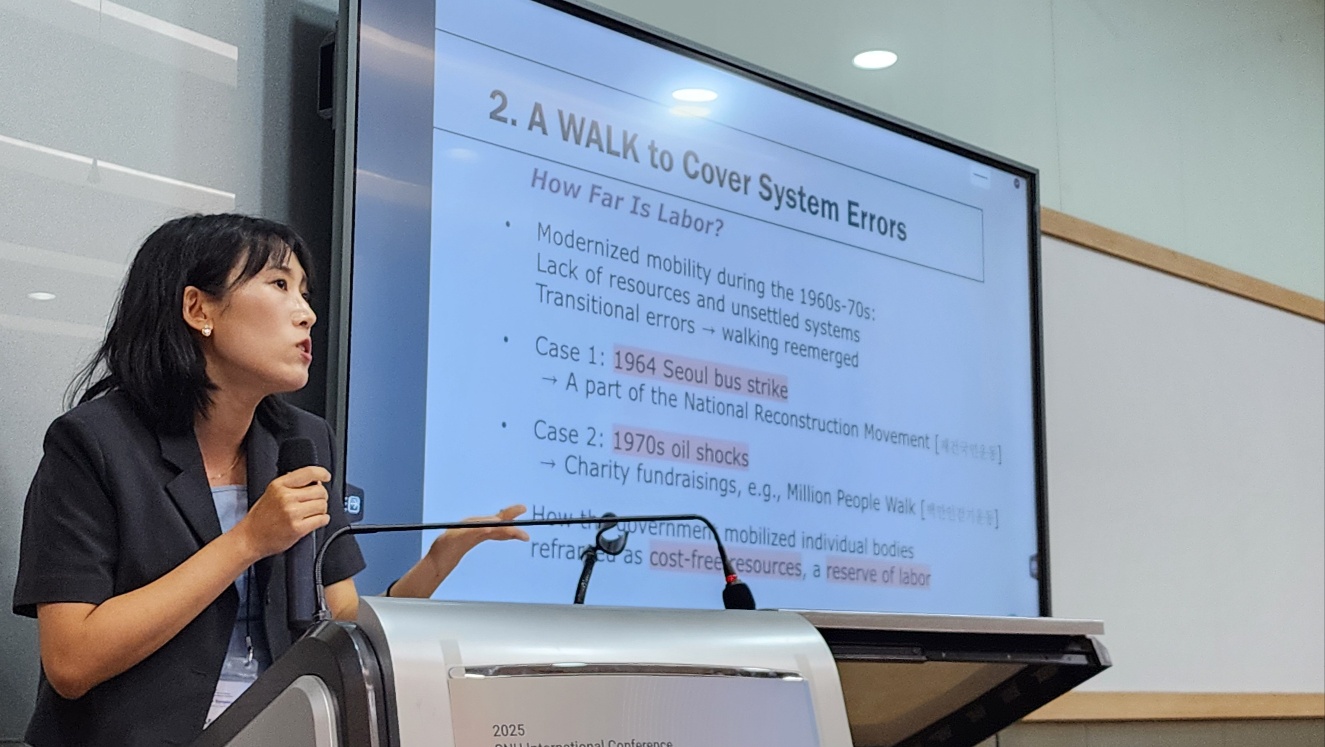

세 번째 발표: “Summoning Pre-Technological Technologies: The Politics of Walking in South Korea, 1960s and 1970s.” 가톨릭대 조민지 교수는 1960~70년대 한국 사회에서 걷기가 지닌 정치적 이중성을 조명했다. 그녀는 걷기가 국가 주도의 동원 수단이자, 동시에 이에 맞서는 저항의 장치로 기능했다는 사실에 동시에 주목하면서, 한국 근대사 속 걷기의 양면적 역할을 역사적으로 설득력 있게 풀어냈다.

네 번째 발표: “Walking with the Moving Fieldsite: Doing Mobile Ethnography in Digital Nomad Research.” 싱가포르국립대 이다은(박사과정)은 모바일 민족지학(mobile ethnography)의 가능성을 탐색했다. 그녀는 디지털 노마드와 같은 유동적인 연구 대상을 추적하면서, 연구자의 신체 자체가 이동하는 현장노트가 되어가는 과정—즉, 움직이는 연구자이자 움직이는 필드의 역동성에 대한 성찰 시도를 보여주었다.

네 번째 발표: “Walking with the Moving Fieldsite: Doing Mobile Ethnography in Digital Nomad Research.” 싱가포르국립대 이다은(박사과정)은 모바일 민족지학(mobile ethnography)의 가능성을 탐색했다. 그녀는 디지털 노마드와 같은 유동적인 연구 대상을 추적하면서, 연구자의 신체 자체가 이동하는 현장노트가 되어가는 과정—즉, 움직이는 연구자이자 움직이는 필드의 역동성에 대한 성찰 시도를 보여주었다.