서울대 현대한국종합연구단은 8월 22일과 23일 양일간 “Korea as Symptom”을 주제로 국제학술대회를 개최했다. K-Future 팀은 첫째 날 마지막 세션에서 “한국의 문화적 징후 읽기(Reading Cultural Symptoms of Korea)”를 주제로 학술성과를 발표했다. 서울대 영어영문학과 이동신 교수의 사회 아래, 세 명의 발표자가 각기 다른 주제와 관점을 통해 한국 사회 속 문화적 징후를 읽어내고자 했다.

샌프란시스코 주립대 스티브 최(Steve Choe) 교수는 “징후로서의 공감(Sympathy as Symptom)”을 키워드로 제시하며 K-드라마에서의 감정 표현을 분석했다. 그는 K-드라마 논의에서 자주 언급되지만 이론적으로 충분히 검토되지 않은 ‘감정(feeling)’의 문제에 주목했다. 특히 K-드라마 서사에서 배우의 대화와 행위 사이에 배치되는 장면들을 ‘정동적 막간(affective interlude)’ 개념으로 포착하고자 했다. 이러한 막간은 ‘진실한 감정’을 하나의 장관(spectacle)으로 연출함으로써 시청자들로 하여금 공감, 분노, 눈물 또는 불편함과 같은 반응을 유도하는데, 이를 통해 최 교수는 한국의 문화적 맥락에서 흔히 발견되는 도덕성과 미덕의 양상에 대해 비판적으로 성찰할 것을 제안한다.

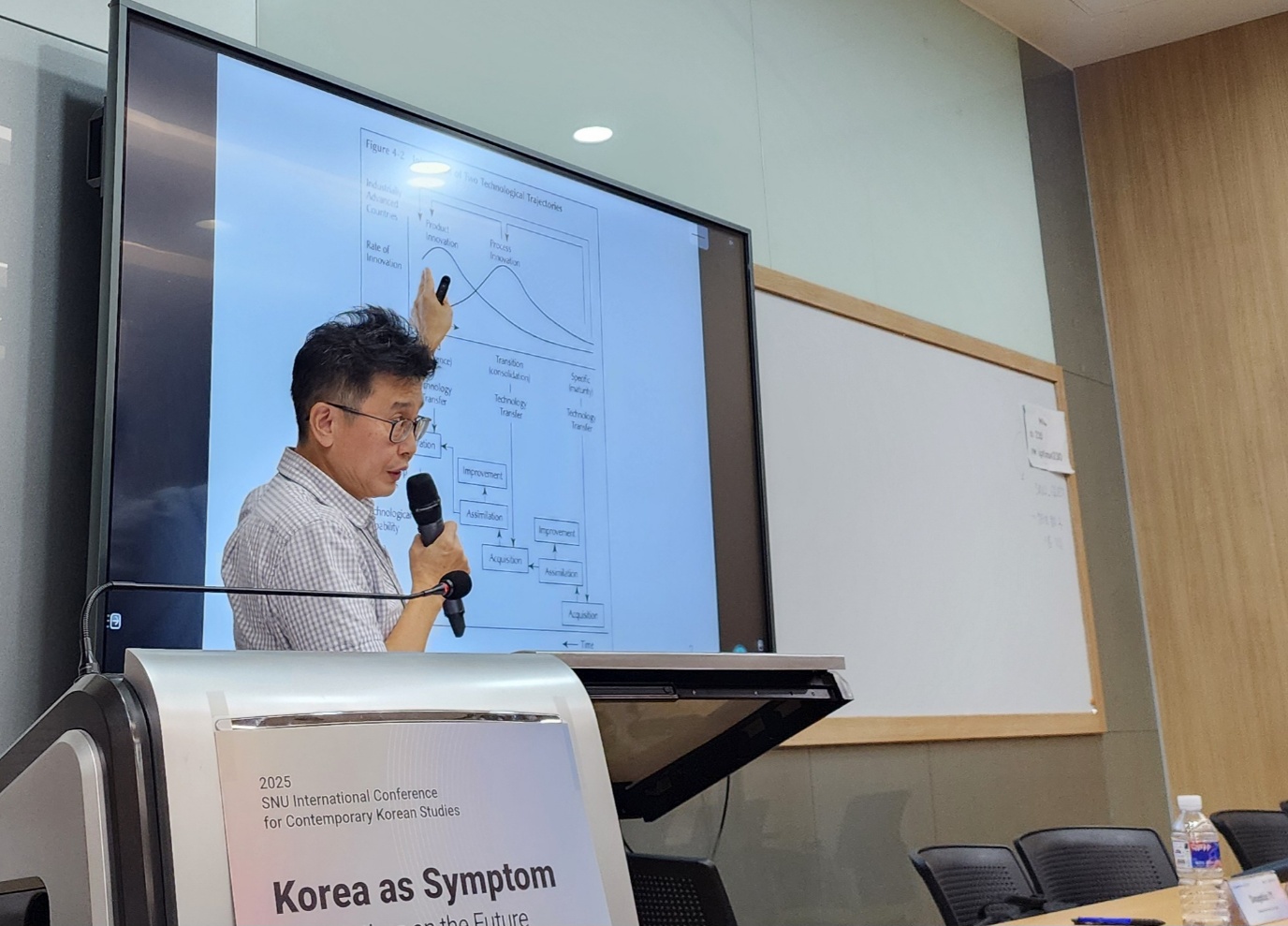

대만 정치대 첸중원(Tzung-wen Chen) 교수는 “모방의 논리 이면과 그 너머(Behind and Beyond the Logic of Imitation)”를 주제로 한국의 기술 발전에 대한 기존 설명을 검토했다. 그는 한국의 기술 발전이 오랫동안 ‘모방에서 혁신으로(imitation to innovation)’라는 서사로 이해되어 왔으나, ‘조립(assemblage)’이나 ‘성립(instauration)’의 관점에서 볼 때 이 설명이 충분하지 않다고 지적했다. 특히 반도체 산업의 초기 단계부터 기술 혁신은 모방과 혁신이라는 이분법적 과정이 아닌, 형태·개념·가치 등 다양한 요소들이 여러 수준에서 결합되며 전개된 연속적 과정이었음을 강조했다. 이러한 조립의 과정에서 반도체 소자의 구조, 제조 방식, 문제 해결 방식, 인간–기계 관계, 조직 운영의 틀이 함께 발전해 왔으며, 이러한 방식은 한국적 특성을 반영하면서도 기존 산업 관행과의 호환성을 유지하는 조건으로 작동해 왔다는 것이다. 첸 교수는 이와 비슷한 양상이 K-pop이나 한국 음식 산업에서도 또한 관찰된다고 덧붙였다.

마지막 발표에서 파리 사회과학고등연구원(EHESS) 나탈리 뤼카(Nathalie Luca) 교수는 “한국에서의 신자유주의의 부상: 성공인가 실패인가, 꿈인가 악몽인가?(The Rise of Neoliberalism in South Korea: Success or Failure, Dream or Nightmare?)”를 주제로, 1980년대 이후 한국의 주요 종교 집단들이 종교적 태도와 신자유주의적 가치를 결합해 온 과정을 분석했다. 뤼카 교수는 신자유주의 체제 속에서 경제가 종교보다 우위를 점하는 구조에 주목하며, 종교 제도와 영적 지도자들이 시장의 논리와 요구에 맞춰 교리와 실천을 조정해 나가는 방식을 설명했다. 발표에 따르면, 오늘날 한국의 종교 집단은 더 이상 시장 바깥에 존재하지 않으며, 오히려 신자유주의적 환경에 대응해 교리를 재구성하고 실천을 변화시키고 있다. 이러한 분석은 자본주의가 (자신을 향한) 비판을 흡수하며 스스로를 재구성해 왔다는 볼탕스키와 시아펠로의 논의와도 맞닿아 있다.